ニトウコラム

実母が語る、乳がんステージⅠの怖さと金~放射線治療終了から現在まで~

2021年6月、超健康体を自負していた母が、ステージⅠの乳がんだと診断されました。

胸にできた小さなしこりは悪性で、リンパの近くにできていたため、がんだけでなくリンパの切除も経験しています。これまでに、がん発覚から入院まで、入院から放射線治療終了までの過程を書きました。

【実母が語る、乳がんステージⅠの怖さと金~乳がん発覚から入院まで~】

https://www.nitoh.co.jp/column/2197-2/

【実母が語る、乳がんステージⅠの怖さと金~入院から放射線治療終了まで~】

https://www.nitoh.co.jp/column/2227-2/

今回は最終回で、放射線治療終了から現在までにかかったお金などについて、まとめていきます。

1人でも多くの方の目に留まり、参考になりましたら幸いです。

目次

【再掲】ステージⅠの乳がん 治療スケジュール(母ver.)

以前にも掲載していましたが、こちらにも母の治療スケジュールを掲載します。

がん発覚から現在までの大まかな治療スケジュールは下記のとおりです。

| 時期 | 内容 |

| 6月中旬 | がんが発覚 検査(3~4回) |

| 8月上旬 | 入院・手術 |

| 8月中旬~9月中旬 | 放射線治療(週5回・25回) |

| 9月下旬 | 経過観察(週1回) |

| 10月~ | ホルモン治療(継続中。服薬) 経過観察(月1~半年に1回) 定期健診(半年に1回) |

母の入院は4泊5日でした。この間に手術もしています。その後は週5日、計25回、5週間の放射線治療。

長い戦いを終えた後は、11月から1月まで、月に1回の診察がありました。医師による「経過観察」が目的です。

体調に変化がないか、困っていることや不調はあるかを質問されたといいます。母の場合、放射線治療終了後の3か月間に、特に目立った症状は見られませんでした。

がん発覚から7か月後の、2022年2月。

両胸のマンモグラフィーと超音波検査、骨密度測定を行い、母の乳がんが無くなったこと、骨に異常がないことが分かりました。ここで初めて、手術と放射線治療の効果があったことがわかったのです。

しかし、がんは再発のリスクがあります。

即座に治療が終了することはありません。母は放射線治療から開放された代わりに、投薬をすることになりました。

「エストロゲン」というホルモンを抑えるための薬を、今後10年間、毎日飲み続けます。

所謂、「ホルモン治療」というやつです。

加えて、半年に一度、両胸のマンモグラフィーと超音波検査、骨密度測定も行います。

この年に2回の定期検診は、少なくとも5年ほど継続する予定だそうです。

任意でも必ずやるべき「健康診断」

上記の「乳がん用の診察と定期健診」以外に、非常に重要なのが「健康診断」です。会社員でなければ、健康診断を受けるのはあくまでも任意ですが、個人的には毎年1回の健康診断実施を強くおすすめします。

というのも、健康診断のおかげで、母のがんが発覚したからです。

現在、母の乳房には、がん細胞はありません。しかし、他の部位については、がん細胞が着々と育っている可能性は捨てきれません。

そもそも、がん以外の病気にかかっている可能性だってあるわけです。ですから、毎年1回の健康診断で、乳房以外の部位にがんがないか、他の病気の可能性がないか、現状を確認する必要があると思っています。

母が乳がんと診断された当日、筆者は母とともに医師の説明を受けていました。その際に筆者は、「乳房以外にがんが転移している可能性があるが、全身のがんを現時点で調べる必要はあるか」と質問しました。

その際の医師の回答は、「PET検査を受けるなど、全身のがんを検査することは出来なくはないが、非常に高額。もちろんやるなとは言わないが、多くの場合、定期的な健康診断で発見できる。腫瘍マーカーや乳がん健診、子宮がん検診でも、十分にがんを見つけられる時代になった。まずは乳がんを先に治療し、その経過を診つつ、健康診断も並行して行うのが良いと思う」というものでした。

医師は、「健康診断は、高齢になるほど倦厭されがち。会社員でない場合は、健康診断を受けない方も非常に多い。しかし、健康診断を受けないことで、知らず知らずの間に病気が悪化してしまう。必ず健康診断を受けてほしい」とも言っていました。

驚くべきことですが、金銭的な問題であったり、手間がかかるのを嫌がる方も多いようです。

母のがんは、健康診断を受けなければ見つからなかったでしょう。

筆者としては、「健康診断を受けてくれていてありがとう」という気持ちでいっぱいです。

「自分の身体の状態を確かめることは非常に重要だ」と心から感じています。

オプションの受診も含め、定期的に健康診断を受診しましょうね。

ステージⅠの乳がん 放射線治療終了から現在までにかかったお金

母の治療費は3割負担です。

放射線治療終了から現在までにかかったお金については「診察・治療費」「検査代」「薬代」「交通費(電車・バス・タクシー代)」の4つのジャンルでお金がかかりました。

超音波検査やマンモグラフィーなどの検査は最低でも5年、薬については10年間服薬する必要があるため、下記の金額は今後もかかり続けます。がんが再発しないことを祈るばかりです。

| 内容 | 金額(1年間分) |

| 診察・治療費 | 約1万円 |

| 検査代(年2回) | 約2万5000円 |

| 薬代 | 約1万円 |

| 交通費 | 約1万5000円 |

| 計 | 約6万円 |

1年間で約6万円がかかります。

この金額が最低5年間続くので、安く見積もっても30万円程度はかかる見込みです。がんが発覚してから現在まで、約1年半の間に約50万円ほどの支出がありました。

とはいえ、医療保険とがん保険からの給付金で150万円ほど受け取っているため、治療費は全額保険で賄えました。新しくがんが見つからない限りは、治療費の心配はないのではないかと思っています。

母が語る、今なお「大変なこと」

母は現在投薬によるホルモン治療を行っていますが、ホルモン治療には思いもよらぬ副作用がありました。ここでは、母が今なお苦しんでいることについてまとめたいと思います。

骨粗しょう症になった

2023年5月、ひょんなことから受けたCT検査で、母の腰に圧迫骨折の跡が見つかりました。改めて骨密度測定をしてみると、骨粗しょう症になっていることが分かったそうです。

2022年2月の骨密度検査では問題がなかったため、ホルモン治療を開始したことによる副作用が疑われます。そこで母は、医師に骨粗しょう症になったことを相談しました。

医師からの説明では、エストロゲンを抑える薬を服薬していることから、骨密度にも影響を及ぼした可能性があるとのことでした。母は、がんを再発させないための投薬によって、骨粗しょう症になったのです。

現在は、骨粗しょう症の症状を緩和させる薬の服薬と静脈注射をしていますが、この治療もホルモン治療を続けている限り飲み続けなくてはなりません。

骨粗しょう症の治療費は、1か月の注射代が約700円、薬代が約1000円程度ですが、5年以上毎月行うのは、経済的にも負担です。

激太りした

母は、がん発覚から1年半で、7キロ以上太りました。

食べるものが変わったわけでも、生活習慣が変わったわけでもないそうです。医師に質問してみると、ホルモン治療による副作用として、体重が増加することがあるとのことでした。

筆者も母の太り方を近くで見てきましたが、帰省の旅にどんどん丸みが増しており、心配なことこの上ない状況です。肥満は万病のもとですから、このままではがん以外の病気を引き起こしかねません。体重を減らすには、適切な食事や適度な運動が必要です。

しかし、エストロゲンを抑えるホルモン治療を続ける限り、体重増加のリスクは無くならないのが困りもの。今後、どうやって体重を減らすかは、母にとって大きな課題です。

がんのリスクを減らすには*3

がんになってしまっても、適切な治療を受ければ寛解することも可能な時代です。

しかし、ならないにこしたことはありません。

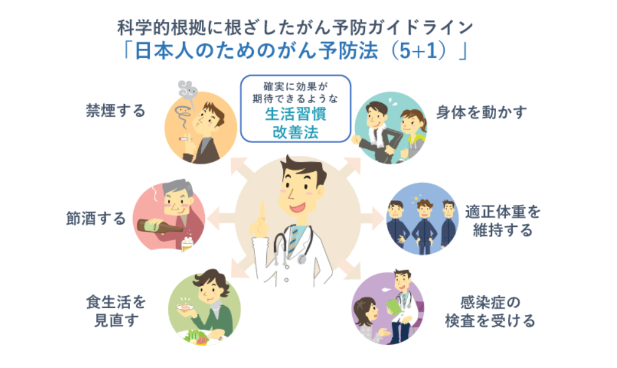

実は、様々な研究のおかげで、がんのリスクを減らす方法が明確になってきました。国立がん研究センターをはじめとする研究グループは、「日本人のためのがん予防法(5+1)」を定めています。

日本人を対象とした研究の結果、日本人のがんの予防にとって重要なのは、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」という生活習慣の改善と、「感染」の予防や定期的な検査だと位置づけたのです。

引用)がん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防 3.科学的根拠に根ざしたがん予防ガイドライン「日本人のためのがん予防法(5+1)」」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html

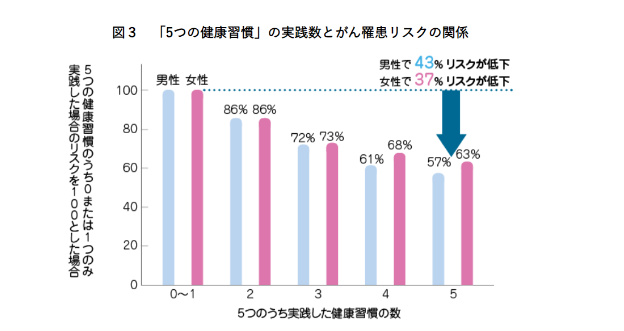

「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」の5つの生活習慣に気を付けている人とそうでない人では、がんになるリスクが大きく違うことが分かってきました。

引用)がん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防 図3 「5つの健康習慣」の実践数とがん罹患リスクの関係 」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html

気を付ける項目が多ければ多いほど、がんになるリスクは減少していきます。全く気を付けていない人と比べて、男性は43%、女性は37%もリスクが低下するなど、大きく開きがあるのです。

また、がんの発生要因の一つである「感染」にも目を向けなければなりません。

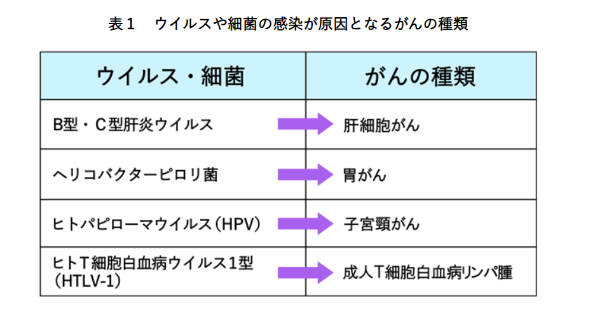

引用)がん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防 表1 ウイルスや細菌の感染が原因となるがんの種類 」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html

上記の表のように、ウイルス・細菌感染と、がんの発生との関連があるとされています。感染しているからといって、必ずがんになるわけではありません。

しかし、日本人のがんの原因は、女性で1番、男性でも2番目に多いのが「感染」です。

自分の命を守るためにも、ぜひ検査や予防接種を受けてください。

まとめ

今回は、3回にわたって母のがんとの闘いをまとめました。

現在も治療は続いており、今後も状況は変化していくでしょう。体調や体型の変化が大きく、「ステージⅠなのに、こんなに大変なのか…」というのが正直な感想です。

筆者は保険を販売していたこともあり、がんサバイバーの方々のお話はたくさん耳にしてきました。ステージⅡだのⅢだの、母よりも重篤な症状の方ばかりです。

それでも、皆さん「意外と元気よ」とか、「予想以上に食べられるわ」とか、前向きな言葉を発せられます。

だからこそ筆者は、がんは思った以上に怖い病気ではないのだと思っていたのです。

しかし、実際に母ががんになってみると、これまで聞いたことがなかった「困ったこと・辛いこと」が無数に湧き出てきます。

「え?聞いてた話と違うんだが??」と、困惑したくらいです。

今思うと、がんサバイバーの方々も、母以上に、細々とした辛いことがあったはずです。

でも保険を販売するカウンターでは、そこまで詳しくは語れないでしょうし、何より後ろ向きな言葉を発することで心が折れてしまうことを恐れたのではないかと思っています。

母も全く同じで、がんになったばかりの頃は、強がりともとれるくらい前向きな言葉ばかり発していました。

本当はとても不安だったはずですが、「メンタルだけは前向きにいたい」という気持ちで、無理に頑張ってくれていたのでしょうね。がんに限らず、病気というのは恐ろしいものです。お金も時間もかかるし、身も心も削られます。

「1人でも多くの方が、がんにならないでほしい」というのが筆者の心からの願いです。

ですから、この3回のシリーズでは、がんとは何か、どれくらいお金がかかるのか、何が大変なのか、どのようなことに気をつければいいのか、克明に記しました。

あくまで母の一例ではありますが、このコラムが誰かの目に留まることで、少しでも誰かの役に立てたら嬉しいと思ったからです。まだがんと無縁の方は、このまま無縁街道を突っ走り、健康を維持していけますように。

そして、ご自身やご家族ががんになってしまった方は、この情報が少しでも参考になりますように。

皆様の幸せを祈って、パソコンを閉じたいと思います。今回もお読みいただき、ありがとうございました。

【出所】

*1厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ Q2.どのような医療費が、高額療養費制度の支給の対象となりますか。」p10

*2厚生労働省「 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について (7)(8)」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000128580.pdf

*3がん情報サービス「科学的根拠に基づくがん予防」

https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html